第137回 山梨河川研究会への参加

第137回 山梨河川研究会が、8月9日に山梨大学で開催され、これに参加してきました。

研究会は、平成12年「若い河川技術者があまりに実際の河川や工事現場を知らない。ついてはとにかく川を歩こう」ということで始まったそうで、2ヶ月に1回県内河川の現場を手弁当で視察し意見交換を、また真夏と真冬は室内で勉強会と懇親会を行っています。

正式な規約も会費も無く、参加は自由ということで、会員の定義はないものの連絡先は約140名、毎回の参加者は20名前後(県土木:6割、山梨大:1割、コンサル等:3割)とかなり緩い集まりで、今回は約30名の参加者で大学と県の若い方の参加が目立ちました。

講演は3課題。山梨大学の大槻先生から「ヨーロッパにおける自然再生とBiodiversity Net Gain 政策について」、(株)ハヤテ・コンサルタントの梶原さんから「ハンディレーザスキャナの活用について・第2弾」、ヤマテック(株)の平林さんから「ダム洪水調節シミュレータについて」です。

水産屋の私には少し難しい内容もありましたが、その中でも海外の最先端の情報に興味津々です。

Biodiversity net gain とは、生物多様性ネットゲインと訳され、住宅地や商業地の開発で、野生生物の生息地を開発前よりも良い状態にすることだそうです。

我が国の河川管理は、これまでの流域治水が、流域総合水管理に変わるなど、大きく変化しつつあります。この中には環境保全に関する新しい提案もありますが、気候変動に伴う災害多発を回避するための国土強靱化事業の推進も含まれています。

国土強靱化に伴う防災事業の推進は、地域住民の取って大変有り難いことではありますが、河川の平坦化、直線化が全国各地で多発した緊急浚渫推進事業が令和11年まで延長が決定されたことは、関係者として留意すべきこです。

このような中、生物多様性ネットゲイン、自然再生、グリーンインフラ、自然に根ざした社会課題の解決策に関する仕組み・考え方・その状況に関する海外の最新情報は、とても興味深い内容でした。

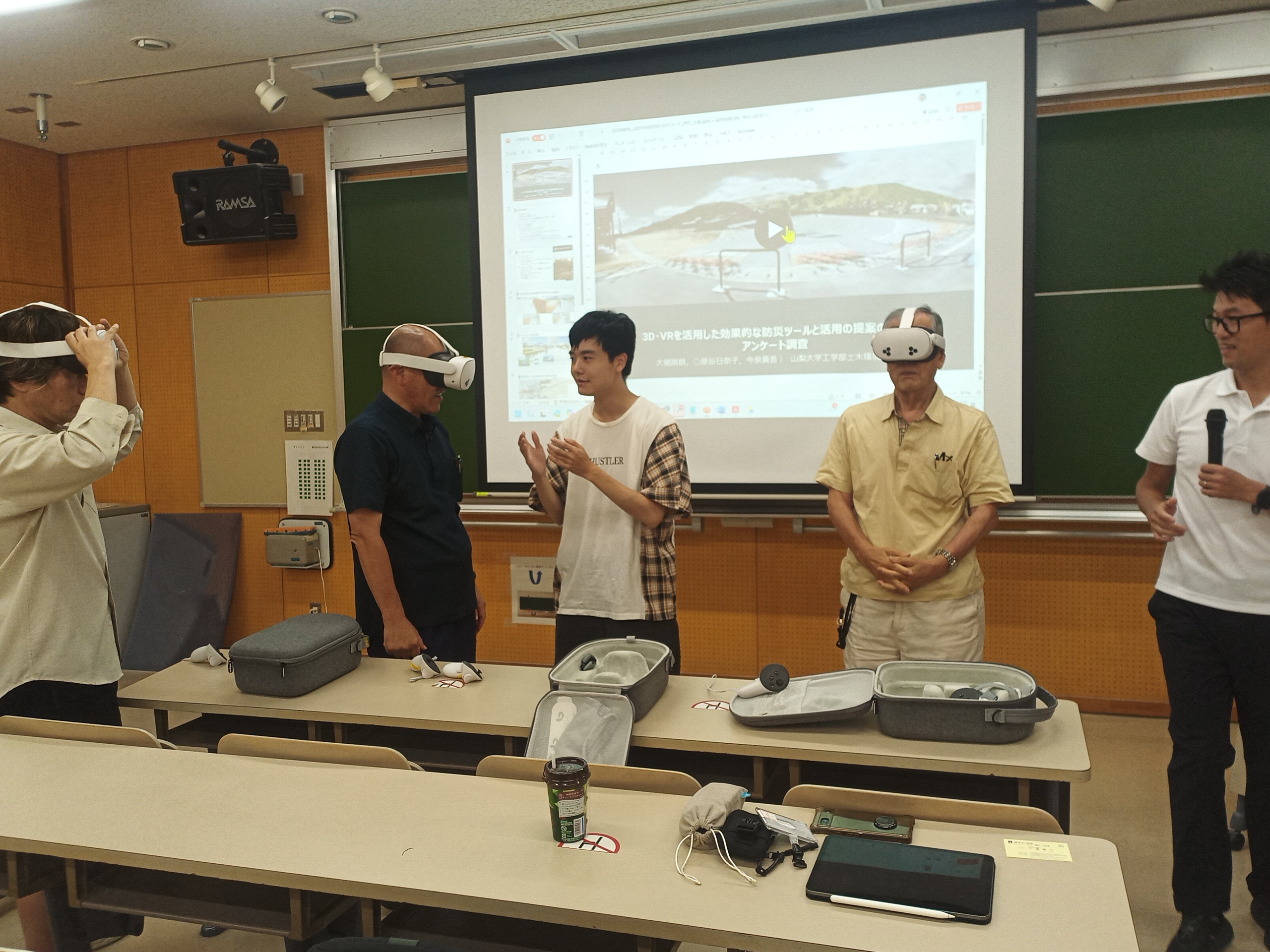

そして最後は、希望者が大槻教室で開発した「3D・VRを活用した防災ツール」の体験教室です。VRゴーグルで見ると目の前に洪水が迫ってきて、もう足下は流れの中。なかなかの緊張感があります。避難の重要性を認識するための有用なツールとなると思います・・・とアンケートに書かせていただきました。

盛りだくさんの研究会でしたが、今後の良い川づくりにつながることを願いたいと思います。

次回の第138回は、第29回 水シンポジウム 2025 in やまなしになります。よろしければご参加ください。

山梨県の釣り情報|山梨県漁業協同組合連合会

〒400-0121 山梨県甲斐市牛句518-1

TEL:055-277-7393 FAX:055-277-9922

最新の記事

カテゴリー

過去の記事

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年2月

- 2020年8月

- 2020年5月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2019年12月

- 2019年8月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年1月

- 2018年10月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年1月

- 2017年8月

- 2017年1月

- 2016年12月