人と魚にやさしい川づくり その4

山梨県漁連では、「人と魚にやさしい川づくり事業」を実施していますが、栃木県水産試験場でも同様にこの事業を実施しています。

今回は、その栃木水試と栃木県県土整備部河川課の共催で「多自然川づくり研修会」が開催されました。当方でも先日河川技術者へ「濁りの緩和と流路形状の維持」について、お話をさせていただきましたが、栃木県の研修会は講演が4課題で半日と中身がとても濃そうです。

先ずは栃木水試の吉田特別研究員から「 漁業協同組合を知る!~漁協の取組・考えていること~」と題し、漁業協同組合の役割と取り組みを解説。

2つ目が馬頭高校の佐々木先生から「 河川環境に重要な瀬と淵と巨石の話」と題し、瀬と淵の形成において石が重要な働きをしていることを解説。

3つ目が栃木県河川課の恒川さんから「 一級河川黒川における多自然川づくりの取組について」と題し、栃木県における多自然川づくりの取り組み状況を解説。

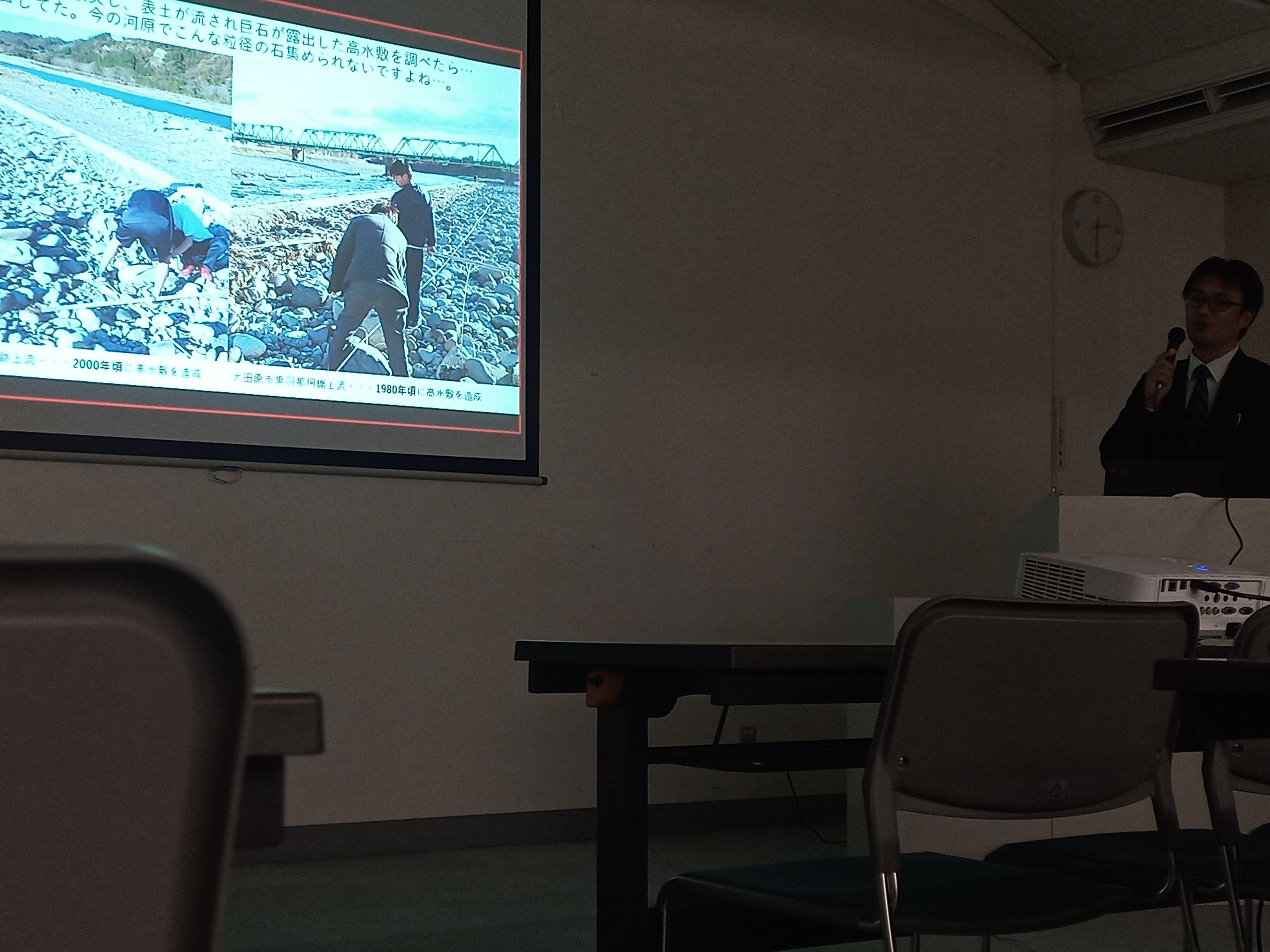

最後が岐阜大学の原田教授から「川を流れる土砂と河川環境と河川管理」です。河川の自然営力を生かし、巨石の保全しつつ、治水と環境の調和した河川管理の重要性を解説。

どれも、とても濃い内容でした。またそれ以上に会場の河川技術者からの熱い質問が、これから栃木県が多自然川づくりのトップランナーになることを感じさせる研修会でもありました。

翌日は、関係者に同行させていただき現地視察。武茂川の寄州造成現場。

視察のトピックは、馬頭高校水産実習場横の武茂川。カワウよけのテグス張る+竹束を沈め+コイの間引きをした越冬場所。一同トルネードのような魚群に口をあんぐりでした。凄いの一言。

このような研修や実践的取り組みが各地で行われるようにするため、現状の課題を洗い出すことが当方の事業目的ですが、原田先生の言われていた「川における土木と生物の共通言語はハビタット(生息地)」が、一つの糸口になりようです。

学びの多い2日間でしたが、このような機会を与えていただいた、栃木県水試と河川課の皆様に感謝すると共に、講師の先生方には有用な情報を教えていただき有り難う御座います。

やっぱり石はとても大事。 その前に連携することももっと大事。

山梨県の釣り情報|山梨県漁業協同組合連合会

〒400-0121 山梨県甲斐市牛句518-1

TEL:055-277-7393 FAX:055-277-9922

最新の記事

カテゴリー

過去の記事

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年2月

- 2020年8月

- 2020年5月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2019年12月

- 2019年8月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年1月

- 2018年10月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年1月

- 2017年8月

- 2017年1月

- 2016年12月